Text | Essay | Musikfest Berlin 2020

Chorrenaissance – wie ein Phönix …

Der Künstlerische Leiter des RIAS Kammerchors, Justin Doyle, über das erste Konzert des Chores in der neuen Saison.

Das Konzert des RIAS Kammerchor mit seinem Chefdirigenten und Künstlerischen Leiter Justin Doyle am 16. September beim Musikfest Berlin 2020 steht unter der Motto „Renaissance“ und das in zweifacher Hinsicht: Zum einen besteht das Programm des Konzerts vorwiegend aus Musik der Renaissance, in das Justin Doyle in diesem Essay einen profunden Einblick gibt. Zum anderen beruft er sich auf den Wortsinn des Begriffs Renaissance im Sinne von Wiedergeburt. Für den Chor und seinen Leiter ist das erste Konzert der neuen Saison im Konzertleben Berlins nach fünf Monaten Corona bedingter radikaler Einschränkungen ein solch besonderer Moment.

Singende Mönche, Frankreich 14. Jahrhundert

Wenn ein Chor nicht gemeinsam singen darf, ist es dann noch ein Chor? Gleich zu Probenbeginn für dieses Konzert – nach fünf Monaten wieder alle in einem Raum vereint – war klar, dass der Chor noch ein Chor ist: ein Organismus, eine 34-köpfige Familie. Die Stimmung in jener ersten Probe war von wunderbar positiver Energie. Da wir aufgrund der Sicherheitsmaßnahmen nicht in unserem angestammten Probensaal üben konnten, wichen wir in eine Kirche aus, um den Sicherheitsabstand zwischen den Sänger*innen zu gewährleisten. Wir mussten lernen mit dieser Situation umzugehen, denn der Abstand erschwert es, sich gegenseitig zu hören. Doch die Chance, neu miteinander arbeiten zu lernen, bereitete uns allen große Freude. Deshalb sehe ich das erste Konzert dieser Saison als eine Art Wiedergeburt oder „Renaissance“ unseres Chorsingens an.

Als deutlich wurde, dass wir unser Programm überdenken mussten, war uns klar, dass es ein radikal anderes werden müsse. Ursprünglich hätten wir den Abend unter dem Motto „Beethoven ohne Beethoven“ zusammen mit der Deutschen Kammerphilharmonie Bremen gestaltet – Haydn, Rihm und Cherubini – und wollten uns nun an keiner gekürzten Version versuchen, die uns selbst nicht überzeugt hätte. Tatsächlich wussten wir bis vor kurzem nicht einmal wie viele Sänger*innen wir auf der Bühne der Philharmonie sicher würden unterbringen können, weshalb wir ein Programm von großer Flexibilität konzipierten, um auf etwaige notwendige Anpassungen vorbereitet zu sein.

Wo anfangen? Nun, nach verheerenden Waldbränden oder einer Dürre, sind es die Triebe, die mutig ihre Köpfe aus dem Boden recken. Vielleicht ist es nach den verheerenden Auswirkungen auf die Kultur durch die anhaltende Covid-19-Pandemie an der Zeit, neu zu bedenken, auf welchem Boden unser Repertoire gewachsen ist. In unserem Konzert der „Wiedergeburt“ gehen wir zurück zu den Wurzeln der klassischen Musik, indem wir vorwiegend Stücke aus der Renaissance singen.

Das Wort „Wurzeln“ ist von großer Wichtigkeit; denn aus einzelnen Melodiestimmen alter Volkslieder und diverser religiöser Kirchenliedtraditionen ist die Musik, wie wir sie kennen, gewachsen. Zunächst fügten Sänger den existierenden Liedern eine streng parallele oder auch harmonische Begleitstimme hinzu; das bestehende Lied, meist mündlich überliefert, wurde so von Sänger zu Sänger weiter ausgeschmückt und immer wieder adaptiert. Mit der Erfindung der musikalischen Notation wurde es möglich Stücke zu schreiben, in denen mehrere Leute gleichzeitig verschiedene Stimmen sangen. Aus den Wurzeln der Monodie erwuchs so die Polyphonie, die sich dann über die Jahrhunderte zu dem entwickelte, was wir heute, ob instrumental oder vokal, unter klassischer Musik verstehen.

Wir werden bei diesem Programm von Martin Baker begleitet, einem herausragenden Organisten. Seine Karriere ist eng mit der Polyphonie der Renaissance verbunden, besonders durch sein Engagement an der Westminster Cathedral, wo er über viele Jahre eine Verbindung des Chors zu jenem Repertoire förderte.

Hildegard von Bingen empfängt eine göttliche Inspiration und gibt sie an ihren Schreiber, den Mönch Vollmar, weiter,. Frontispiz des „Liber Scivias“ aus dem Rupertsberger Codex (um 1180), Wikimedia Commons

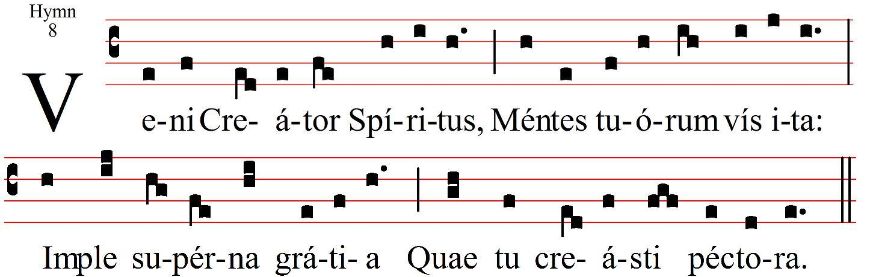

Das heutige Konzert beginnen wir mit einer einzigen Stimme, die den eindringlichen mittelalterlichen Hymnus der Mystikerin Hildegard von Bingen (1098 – 1179) einleitet; eine Melodie, die sich, ohne sich von jeglicher Harmonie erden zu lassen, in die himmlischen Weiten des Soprans aufschwingt. Daran schließt sich ein kurzes zweiteiliges polyphones Stück von Orlando di Lasso (1532 – 1594) an, das die kompositorischen „Regeln“ der Frührenaissance klar zum Vorschein bringt, wie jene zu den natürlichen Toneffekten der Konsonanz und Dissonanz (Spannung und Auflösung), sowie jene zur melodischen Imitation und musikalischem Zwischenspiel. Während der vier Jahrhunderte, die Bingen und di Lasso voneinander trennen, schenkten Musiker wie Guillaume Dufay, John Dunstable, Johannes Ockeghem und Josquin des Préz alten gregorianischen Gesängen ein neues Leben in polyphoner Form. Der Aufbau von „Veni Creator Spiritus“ ist dafür ein exzellentes Beispiel. Gilles Binchois (um 1400 – 1460) hat der ausgeschmückten Version des beliebten gregorianischen Kirchenliedes über Heiligen Geist zwei zusätzliche Stimmen hinzugefügt.

Hymnus „Veni creator spiritus“, Graduale Romanum, Wikimedia Commons

Als nächstes treffen wir auf das vierstimmige Ensemble – Cantus (oder Sopran), Altus, Tenor und Bass – das bis heute das Fundament aller gemischten Chöre bildet. Das „Sanctus“ stammt aus einer der drei erhaltenen Messen von William Byrd (1539/40 oder 1543 – 1623) – die beiden anderen sind für drei und fünf Stimmen komponiert. Noch heute sind diese Messen regelmäßig in den Kathedralen ganz Großbritanniens zu hören. Byrds Art zu komponieren ist oft von einer madrigalen Unbeschwertheit geprägt, wie zum Beispiel das rhythmische Zwischenspiel in „Pleni sunt caeli et terra“. Stellen Sie sich dabei die Engel vor, wie sie freudig jubilierend durch den Himmel fliegen! Mit hoher Wahrscheinlichkeit wurde das Stück ursprünglich von nur wenigen Sänger*innen gesungen, vielleicht sogar von nur vier Personen, denn es wurde für Messen komponiert, die unter der Herrschaft von Elisabeth I. im Geheimen in katholischen Haushalten gefeiert wurden. Einige Passagen von Byrds Messe erinnern stark an die „Mean Mass“ von John Taverner, die im frühen 16. Jahrhundert geschrieben wurde und die Byrd möglicherweise als kleiner Junge gesungen hat.

Auch Giovanni Perluigi da Palestrinas (um 1525 – 1594) „Missa Brevis“ beginnt vierstimmig, im zweiten „Agnus Dei“ fügt er jedoch eine zweite Cantus-Stimme hinzu. Der perfekte Kanon aus den zwei Sopranstimmen ist dadurch von höchster Anmut. Obwohl er so kunstvoll gebaut ist, ist sich der Zuhörer kaum der technischen Genialität bewusst, die dahintersteckt. Aus den Hunderten von Renaissancemessen, die für das „mögliche Repertoire“ dieses Programms in Frage kamen, mussten diese Messe und jene von Byrd unbedingt dabei sein. Sollte ich jemals auf einer einsamen Insel stranden und dazu verdammt sein, dasselbe Stück wieder und wieder in meinem Kopf vor mich hin zu singen, wäre es wohl dieses erhabene Agnus Dei …

Nun bei sechs Stimmen angelangt, offenbart sich in Carlo Gesualdos (1566 – 1613) Responsorium für die Karwoche „Tenebrae Tristis est anima mea“ der Wille des Komponisten, die Grenzen der polyphonen Regeln zu verschieben. Schon mit den eröffnenden Takten erzeugt er durch unerwartet harmonische Wendungen Unsicherheit und Schmerz, die sich erst mit „usque ad mortem“ auflösen, wenn Christus von seinem unabwendbaren Tod spricht. Darauf folgt sein menschliches Flehen nach Freundschaft und Unterstützung – „sustinete hic“, mit stärkerer Betonung wiederholt , sobald er sich die Krone aufsetzt und die Menschenmenge um sich versammeln sieht, die wir in den wirbelnden Melismen bei „circumdabit me“ hören. Die Jünger werden davonlaufen – zu hören in der erneut gewollt groben Tonmalerei, wenn die Sänger*innen bei „Vos fugam capietis“ in schnellen Kaskaden übereinander stolpern – und Christus zurücklassen (ein so eisiger harmonischer Wechsel hebt diese Stelle hervor, er könnte von Francis Poulenc sein), sodass er sich opfern muss. Für wen? „Pro vobis? …“ Gesualdo wiederholt diese Zeile als wollte er unterstreichen, dass es keinen Zweifel daran gibt, dass all dies zu unserem Besseren geschah – oder durch unsere Schuld.

"Carlo Gesualdo's "Tristis es anima mea" begins with desolate, drooping figures that conjure Jesus’ prayer in Gethsemane (“My soul is exceeding sorrowful, even unto death”). It then accelerates into frenzied motion, suggesting the fury of the mob and the flight of Jesus’ disciples. There follows music of profound loneliness, radiant chords punctured by aching dissonances, as Jesus says, “I will go to be sacrificed for you.” The movement from inner to outer landscape, from chromatic counterpoint to block harmonies, humanizes Jesus in a way that calls to mind Caravaggio’s New Testament paintings of the same period, with their collisions of dark and light."

— Alex Ross (2011)

John Sheppard (um 1515 – 1558) war Informator Choristarum am Magdalen College in Oxford, wo in den Statuten verfügt wurde, dass jener antiphone Text „Libera nos, salva nos, justifica nos“ jeden Morgen und jeden Abend rezitiert werden solle. Für Sheppard ungewöhnlich: In beiden Teilen findet sich ein Cantus firmus im Bass (die einzige ungeteilte Stimme), mit dem er der Musik einen stetigen, geerdeten und ruhigen Charakter verleiht. Von großer Ruhe ist auch Tomás Luis de Victorias (um 1548 – 1611) Ausgestaltung des „Ave Maria“. Hier haben wir es nun mit acht Stimmen, aufgeteilt auf zwei Chöre, zu tun – eine Art der Vertonung, die eine Generation später im venezianischen Cori Spezzati-Repertoire von zentraler Bedeutung war. Stellenweise singen die Chöre einfache antiphonale Echos, dann wieder gibt es Teile mit komplexen Allokationen. Auffällig ist, dass die einzelnen Stimmen nur im seltensten Fall zusammenkommen, was jene Momente umso aufregender klingen lässt. Nach dem musikalischen Kniefall bei „fructus ventris tui, Jesus“, fährt Victoria mit einer erweiterten Variante dieser Motette fort, bis die dreimalige Wiederholung von „ora pro nobis peccatoribus“ das Gebet einleitet, in dem Maria ersucht wird, sie möge sich leibhaftig zeigen.

Mit der Musik von Johann Bach (1604 – 1673) und Antonio Caldara (1670 – 1736) betreten wir die Epoche des frühen Barock. Hier jedoch sind meines Erachtens Begrifflichkeiten wenig hilfreich oder interessant: Alle Musik, alle Kunst, ja das Leben selbst ist nur Teil eines großen Kontinuums. Und so hören wir in Bachs Motette klar die Einflüsse der Cori Spezzati-Schule und der Tonmalerei des Madrigals, die ihm durch die Musik der vorigen Generationen wohl bekannt waren. Anstatt der auf dem Cantus firmus aufbauenden gregorianischen Gesänge, haben wir nun lutherische Choräle als strukturelles Fundament (in diesem Fall eine Zusammenstellung von vier Autoren, die zusammen einen Kommentar auf das Neue Testament bilden). Schließlich erleben wir mit Caldaras überschwänglichem „Crucifixus“ die 16-stimmigen Blüte des polyphonen Stils, der durch die Jahrhunderte stetig weiter gewachsen ist.

Hans Uhlmann, Skulptur des Phönix, Philharmonie Berlin, Foto: Mike Brennan / secretcitytravel.com

Hoch oben auf dem Dach der Philharmonie, dieses wunderbaren Gebäudes, befindet sich, von der Straße aus kaum zu sehen, eine Skulptur von Hans Uhlmann. Sie ist nach jenem sagenumwobenen Phönix benannt, der für die Wiedergeburt aus der Asche steht. Dieses Gebäude, zusammen mit all jenen, die hier arbeiten und es besuchen, hat seit seinem Bestehen das kulturelle Leben der Stadt enorm bereichert. Und einem Phönix gleich, entwickelt sich auch dieses Konzert von einem einsamen Trieb zur vollen Blüte im 16-stimmigen Surround Sound. Ich hoffe, dass wir alle gemeinsam die Tatsache feiern können, dass wir nun wieder vor Ihnen, unserem Publikum musizieren können – mit dem emotionalsten Instrument, das uns gegeben ist: der menschlichen Stimme.

Justin Doyle

Das Konzert mit dem RIAS Kammerchor unter der Leitung von Justin Doyle findet am 16. September 2020 um 21:00 statt. Tickets für diese Veranstaltung können Sie online im Webshop auf berlinerfestspiele.de kaufen. Bei allen Fragen ist unser Ticket Office per E-Mail an ticketinfo@berlinerfestspiele.de zu erreichen.